Das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz teilt die Kosten für den Kohlendioxid (CO2)-Ausstoß, der durch das Heizen mit fossilen Brennstoffen entsteht, zwischen Mieter:innen und Vermietenden auf. Es gilt erstmals für Heizkostenabrechnungen, deren Abrechnungszeitraum 2023 begann. Diese Abrechnungen erreichen in diesen Wochen die Haushalte. Seit 2021 hat der CO2-Ausstoß einen Preis. Den bezahlen zum Beispiel die Lieferanten von Heizöl und Erdgas für die entsprechend benötigten Emissionszertfikate. Der CO2-Preis wird auf die Verbraucherpreise für fossile Brennstoffe umgelegt und in den jeweiligen Rechnungen ausgewiesen.

Aufteilung der CO2-Kosten

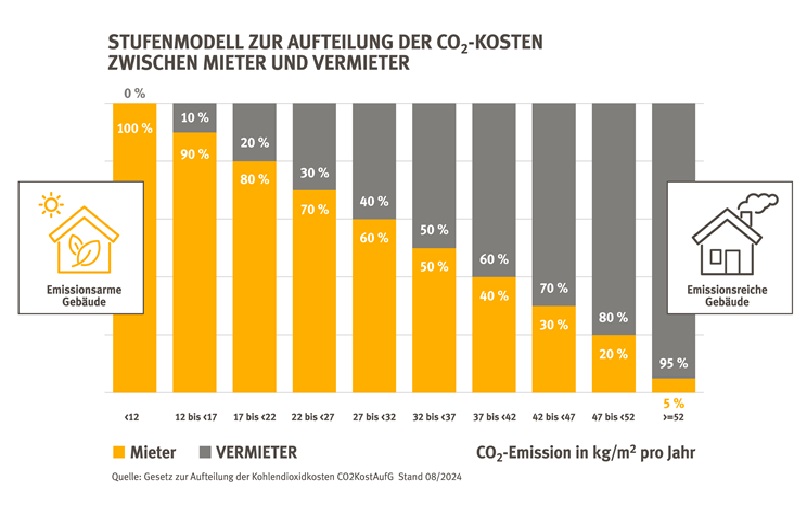

Bei Mietwohnungen werden die CO2-Kosten nach einem Stufenmodell aufgeteilt. Basis dafür ist der jährliche CO2-Ausstoß eines Gebäudes in Kilogramm pro Quadratmeter Wohnfläche. Je höher der CO2-Ausstoß, desto größer ist der Kostenanteil, den der Vermietende tragen muss.

In der höchsten Stufe, bei einem CO2-Ausstoß von mehr als 52 kg CO2 pro Quadratmeter, entfallen 95 % der Kosten auf den Vermietenden. Das Stufenmodell: Die Kostenverteilung richtet sich nach dem jährlichen CO2-Ausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche. Es gibt zehn Abstufungen, wobei

Vermietende bei besonders hohem CO2-Ausstoß (≥52 kg CO2/m²/a) 95% der CO2-Kosten tragen und Mietende nur 5%.

Bei sehr effizienten Gebäuden entfallen die CO2-Kosten für die Vermietenden sogar ganz. Wer Mietshäuser nachträglich wärmedämmt und effiziente Heiztechnik einbaut, spart also selbst ebenfalls Energiekosten ein.

Beabsichtigte Wirkungen

Mietende insbesondere, wenn sie in Gebäuden mit hohem CO2-Ausstoß wohnen, werden durch das Gesetz entlastet. Vermietende sollen durch die Regelung motiviert werden, in klimaschonende Heizungssysteme und energetische Sanierungen zu investieren. Das senkt die CO2-Emissionen ihrer Gebäude und reduziert ihren Kostenanteil.

Auch bei Fernwärme

Wer ein Mietshaus mit Fernwärme oder mittels Wärmecontracting beheizt, muss sich in gleichem Maße an den CO2-Kosten beteiligen, die in der Fernwärmerechnung ausgewiesen sind. Gewerblichen Wärmelieferanten müssen den CO2-Ausstoß ihrer Wärmeerzeugung ebenso ausweisen wie Lieferanten von Öl und Gas.

Wie funktioniert die Kostenbeteiligung?

Vermietende werden im Gesetz dazu verpflichtet, die CO2-Kosten in der jährlichen Heizkostenabrechnung auszuweisen, die Einstufung des Gebäudes vorzunehmen und ihren Anteil selbst von den Heizkosten der Mietenden abzuziehen.

In Wohngebäuden, in denen Mietende selbst die Brennstoffe für Heizung und Warmwasser beziehen, können sie den Vermieteranteil an den CO2-Kosten selbst berechnen und sich erstatten lassen.

In denkmalgeschützten Gebäuden gelten gegebenenfalls andere Regeln.

Hilfsmittel

Im Internet gibt es zahlreiche Online-Rechenhilfen. Zum Beispiel beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK (co2kostenaufteilung.bmwk.de/schritt1). Damit können Mietende selbst berechnen, welchen Anteil der CO2-Kosten ihre Vermietenden tragen müssen und welchen Erstattungsanspruch sie haben.

Auf den Seiten der Verbraucherzentralen gibt es außerdem Hinweise zur Berechnung der CO2-Kosten, z. B. bei einer Ölheizung.

Bei Fragen zum Energieverbrauch oder zur Verteilung der CO2-Kosten hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale mit ihrem Angebot weiter. Die Beratung findet online, telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch statt. Unsere Fachleute informieren anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder bundesweit kostenfrei unter 0800 – 809 802 400 und in unseren Vorträgen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Für Anfragen der Redaktionen:

Arian Freytag, Leiter Fachbereich Bauen|Wohnen|Energie